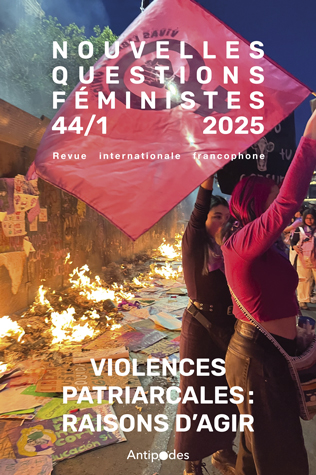

Nouvelles Questions Féministes Vol. 44, No 1

Politiques publiques face aux violences patriarcales

Bayer, Véronique, Giacinti, Margot, Hamel, Christelle, Roca i Escoda, Marta,

ISBN:978-2-88901-286-2, 2025, 176 pages, 25€

Alors que le numéro précédent était consacré aux politiques publiques mises en place contre les violences patriarcales, celui-ci s’intéresse aux mobilisations féministes les dénonçant, ainsi qu’aux pratiques féministes d’accompagnement des victimes. Quelles pratiques militantes envisager face au backlash et aux contre-offensives patriarcales?

Description

Encore un numéro de NQF sur les violences patriarcales! Après le premier opus, publié à l’automne 2024, consacré à l’analyse critique des politiques publiques censées prévenir ces violences, Nouvelles Questions Féministes a fait le choix de dédier un second dossier thématique aux mobilisations féministes dénonçant ces violences, ainsi qu’aux pratiques féministes d’accompagnement des victimes.

Si le numéro précédent s’intéressait aux politiques publiques mises en place contre les violences patriarcales, les dispositifs institutionnels d’accompagnement des victimes et de sanction des agresseurs ne forment cependant que l’une des facettes des revendications et des actions féministes contre les violences. On ne saurait négliger les efforts des militantes qui œuvrent continuellement à la politisation de l’ensemble des violences patriarcales et dénoncent non seulement les dysfonctionnements existants en matière de prise en charge institutionnelle et de sanction, mais aussi la persistance de ces violences misogynes. Dans ce contexte, comment militer efficacement? Comment instaurer un rapport de force politique et un mouvement social suffisamment puissant pour atteindre l’objectif d’une société sans violences contre les femmes? Quels militantismes féministes (modes d’action, théories, organisations) et quels savoirs avons-nous forgés au fur et à mesure des luttes contre les violences patriarcales?

Ce dossier entend participer à l’exploration des voies pouvant être suivies pour poursuivre les mobilisations féministes contre les violences, en questionnant les limites des stratégies militantes contemporaines ainsi que la pertinence de leurs approches théoriques, modes d’action et formes d’organisation. Face au backlash et aux contre-offensives patriarcales, parfois très virulentes – comme en témoignent les attaques en diffamation et le cyberharcèlement des militantes féministes, ou encore la réélection de Donald Trump en novembre 2024 notamment grâce à ses soutiens masculinistes –, quelles pratiques militantes envisager?

Table des matières

Édito

Margot Giacinti, Christelle Hamel, Marta Roca i Escoda, Véronique Bayer et Sigolène Couchot-Schiex

Politiques publiques face aux violences patriarcales : l’État de nos désillusions et de nos avancées

Grand angle

Estelle Czerny et Solenne Jouanneau

Les téléphones grave danger: un instrument de prévention des féminicides intimes

Ariane Amado, Joséphine Bastard, Lucie Bony, Franck Ollivon

Associations d’aide aux victimes: un rôle d’intermédiaire renforcé dans le déploiement du bracelet anti-rapprochement

Fabiola Miranda-Pérez et Javiera Delgadillo-Campos

«Y la culpa no era mía.»

L’État chilien et les centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles: vers la mise en oeuvre d’une perspective féministe?

Marie Mesnil

«Il doit payer pour ce qu’il a fait».

La responsabilité civile face aux violences sexuelles

Farah Deruelle et Julie Jarty

Qui gère les violences sexuelles à l’université? Coûts et pénibilité d’un (autre) travail académique

Champ libre

Nolwenn Veillard

Des «petits hommes anémiés»? Stigmatisation et dynamiques de requalification d’une identité masculine végane

Marie-Stéphanie Abouna, Stefania Marcassa, Jacky Forsyth, Sylvie Brodziak et Alexander Blackett

La maternité controversée sur le terrain de football: une analyse croisée entre France et Angleterre

Parcours

Vania Figueroa Ipinza, féministe pour les femmes et la science

La loi 21.369 et la perspective de genre dans la recherche au Chili

Entretien mené par

Daniela Poblete-Godoy et Julien Guérin Muñoz

Actualité

Andrea Dworkin

Israël : franchement, à qui appartient ce pays?

Nora Avjin Goffre

Nous qui sommes sans pays, les femmes… Notre temps est arrivé! Réflexion sur les liens entre patriarcat, État-Nation et guerre

Morgane Rudaz et Cloé Vianin

Prévalence de la violence basée sur le genre : réflexions méthodologiques sur la mise en place d’une étude statistique d’envergure nationale

Comptes rendus

Alix Heiniger :

Annie Ernaux, Rose-Marie Lagrave,

Une conversation

Elsa Ronco :

Delphine Lacombe,

Violences politiques fondées sur le genre

Eva Rof Sanchez :

Gitte Marianne Hansen et Fabio Gygi (dir.),

The work of gender

Marlyse Debergh :

Marie Mathieu et Laurine Thizy,

Sociologie de l’avortement

Otávio Amaral : Alexandre Baril,

Undoing suicidism. A trans, queer, crip approach to rethinking (assisted) suicide

Nolwenn Veillard et Célia Berthet-Hilaire : Catherine Larrère,

L’écoféminisme

Notices biographiques

Résumés

Presse

Partenariats: bracelet ou menotte ?

Les associations féministes transforment les politiques publiques qui les sollicitent, et sont elles-mêmes bousculées. Nouvelles Questions Féministes s’y intéresse. Focus sur un bracelet.

Dans le domaine des violences conjugales, les associations d’aide aux victimes se chargent d’une partie du travail de l’État. Comment les partenariats noués entre institutions et associations rejaillissent-ils sur le travail de ces dernières? Le féminisme fait-il évoluer les politiques publiques? La nouvelle parution de Nouvelles Questions Féministes (NQF) s’intéresse à ces questions en plusieurs articles approfondis, sur le téléphone d’alerte, le recours à la justice civile, la pénibilité de la gestion des violences sexuelles à l’université – et l’impact sur la carrière de celles qui s’en préoccupent. Exploration avec une membre du comité éditorial de NQF et focus (ci-dessous) sur l’application du bracelet électronique.

Après que les premières enquêtes quantitatives ont livré des chiffres, note le collectif, le fer de lance des politiques de prévention des années 2000 a été d’appeler les victimes à «briser le silence», sans quoi l’État serait impuissant. Marta Roca i Escoda, professeure au Centre en études genre de l’université de Lausanne et membre du comité de rédaction de la revue n’est pas dupe: «La responsabilisation doit avoir lieu à tous les niveaux», soit également au niveau de l’État qui doit être pro-actif dans la détection des violences, les programmes d’éducation et ce malgré les attaques constantes qui leur sont adressées, etc. «Il faut donner du pouvoir aux victimes, bien sûr, mais tout ne doit pas être de leur responsabilité. Elles manquent souvent de moyens ou de confiance dans le système judiciaire. Parfois, elles ne peuvent dénoncer leur agresseur pour des questions de permis de séjour.»

Elle met aussi en garde contre la catégorisation des victimes, entre celles qui sont en mesure de dénoncer les faits et les autres. Lasses d’entendre cet appel à déposer plainte alors que les institutions ne suivent pas, les victimes se sont organisées en nouvelles structures associatives telles, en France, Face à l’inceste ou la Fédération nationale des victimes de féminicides (FNVF) – structures qui ont porté une forte critique des dysfonctionnements des institutions politiques et judiciaires, écrivent les autrices de Politiques publiques face aux violences patriarcales.

[…]

Par Dominique Hartmann, article complet dans Le Courrier, 16 décembre 2024