Description

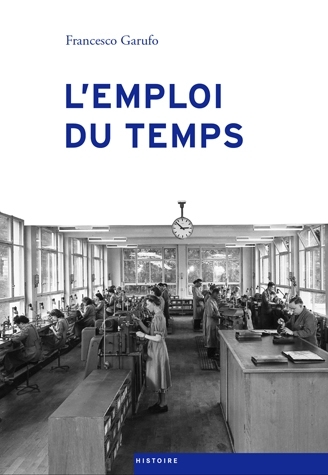

Afin de mettre en évidence l’articulation entre les politiques migratoires étatiques et sectorielles, les parcours des migrant·e·s et les pratiques des entreprises, L’emploi du temps analyse le fonctionnement de l’immigration dans le cadre de l’industrie horlogère suisse.

Quatre questions sont au coeur de cet ouvrage. La première concerne la liberté relative des migrant·e·s et des entreprises face aux contraintes que constituent les politiques publiques et industrielles. La deuxième est celle du poids de la nationalité dans les processus migratoires. Étudiée grâce à l’analyse de données sur les migrations nationales, internationales et frontalières, elle permet de mettre en évidence d’autres clivages, notamment en fonction du genre. Le troisième point réévalué est celui de l’impact de l’immigration sur l’économie, sur la rationalisation et sur l’évolution technologique. Enfin, les rapports entre les migrations à proprement parler et un marché local du travail immigré démontrent l’importance de la prise en compte de l’élément spatial.

L’approche sectorielle conserve néanmoins toute sa pertinence, puisqu’elle permet d’éclairer les liens indissociables entre l’immigration et le cadre industriel dans lequel elle s’insère, et de mettre en évidence les causes et les mécanismes du recours aux migrant·e·s par l’économie suisse en général.

Table des matières

Préface de Nancy Green

Introduction

- Des perspectives multiples

- De l’intérêt de l’horlogerie pour l’étude des migrations

- De l’usage des concepts théoriques

- Le fond et la forme: méthode, structure et sources

- Espace et temps

- Du sens des mots

- Évolution générale de l’emploi horloger

I. Régulateurs

- Cartellisation et décartellisation

- Politique d’engagement

- L’immigration, reflet des mutations de l’horlogerie

II. Entreprises

- L’exemple de Tissot

- Politiques patronales de recrutement

- La modernisation de l’horlogerie et ses conséquences

- Salaires

- Une entreprise… des entreprises?

III. Migrants et migrantes

- L’apport des sources orales

- Itinéraires et trajectoires

- Une relative autonomie

Conclusion

Bibliographie

Annexes (partiellement disponibles sur www.antipodes.ch)

Presse

Dans les Cahiers d’Histoire du Mouvement Ouvrier

L’histoire de l’immigration économique, notamment italienne, en Suisse est connue dans ses grandes lignes, elle a fait l’objet de plusieurs études. Garufo y porte toutefois un regard neuf par la focale choisie et par une posture méthodologique singulière.

[…]

La posture méthodologique consiste essentiellement en un jeu d’échelles subtilement mené. Garufo prend bien sûr en compte les positions des acteurs globaux, État, organisations patronales et organisations ouvrières, qu’il nomme à défaut de mieux les «régulateurs», mais il complexifie la question en variant les focales, qu’il fait porter aussi sur une entreprise, Tissot, puis sur les migrant·e·s. Chacune des parties intervenant dans le processus migratoire dispose d’une relative autonomie et c’est le jeu mouvant de leurs interactions qui rend le travail de Garufo passionnant. Ainsi, l’exemple de Tissot le montre, l’entreprise ne subit pas passivement les décisions prises par l’État, elle est guidée par son propre agenda économique et elle dispose d’une marge de manœuvre qui se manifeste par exemple dans des stratégies de recrutement préférant se baser sur les relations personnelles et les liens familiaux plutôt que de passer par la voie officielle des offices de placement.

Au final, le jeu sur des focales différentes se révèle pertinent. Contre le jugement souvent admis qui prétend que le recours à l’immigration a retardé la nécessaire rationalisation de l’appareil de production helvétique, Garufo démontre dans cette belle étude que ce n’est pas le cas pour l’horlogerie. Au contraire: utilisée de manière différenciée, l’immigration apparaît comme un acteur favorisant la modernisation de l’appareil de production et comme un frein à la hausse des salaires. Un vrai rêve patronal…

Article d’Alain Clavien, Cahiers AÉHMO, n°34, 2018.

Dans la Revue suisse d’histoire

Dans cette version remaniée de sa thèse de doctorat, Francesco Garufo propose une histoire des migrations et de l’emploi dans la branche horlogère suisse entre 1930 et 1980. La grande force de cet ouvrage réside dans l’approche pluridisciplinaire adoptée et la multiplicité des types de sources (histoire orale, statistiques, archives d’entreprise, archives syndicales, archives communales du pays de départ et archives cantonales de la région d’immigration). Pour aboutir à cette analyse à 3608 degrés, F. Garufo allie les concepts théoriques issus de l’histoire des migrations, l’histoire politique, industrielle, entrepreneu-riale ou encore sociale. Il analyse autant les perspectives macro-économiques que la réalité micro-économique.

La première partie de l’ouvrage est consacrée aux régulateurs que sont l’État, les organisations horlogères et syndicales. La période 1958–1974 est la plus intéressante, car l’auteur montre avec finesse toute la dichotomie de la situation durant ce laps de temps. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la branche horlogère est encore fortement empreinte de la politique cartellaire mise en place par ses membres au début des années 1930. Aussi les horlogers veillent-ils à maîtriser la croissance de leur appareil de production en régulant les autorisations d’engagement accordées aux entreprises. Crai-gnant une transplantation des savoir-faire au-dehors des frontières, les horlogers défen-dent leur industrie vis-à-vis de la concurrence étrangère. Pour cela, ils renoncent à engager du personnel étranger. Cette situation de «non-ouverture» s’oppose à l’attitude de l’État fédéral plutôt enclin à l’arrivée de migrants pour soutenir une économie en plein boom. La tendance s’inverse dès 1958. La branche horlogère adopte alors un assouplisse-ment des mesures cartellaires tandis que l’État fédéral – confronté aux débats sur la surchauffe économique et la peur du surnombre – adopte dès 1960 des mesures restrictives. Les industriels horlogers cherchent alors à contourner les quotas imposés.

La deuxième partie s’intéresse à la politique de recrutement adoptée durant cette période par la manufacture horlogère Tissot. Au fil des décisions prises par le cartel et l’État fédéral, elle modifie ses bassins de recrutement.

Jusqu’à la fin du second conflit mondial, la demande de main-d’œuvre étrangère est très marginale. Dès le début des années 1950, la branche horlogère suisse connaît une forte augmentation des commandes. La transformation et l’automatisation des ateliers entraînent parallèlement un changement dans les besoins en personnel. Désormais, les fabricants horlogers recherchent en grand nombre une main-d’œuvre peu qualifiée mais de grande dextérité. Pour parer à ce manque de personnel, la maison Tissot complète ses effectifs en engageant des ouvrières tessinoises et valaisannes.

À partir de 1956 – date à laquelle le cartel commence à assouplir ses mesures cartellaires en matière de recrutement –, la manufacture Tissot recrute en Italie. À grand renfort de statistiques, F. Garufo étudie avec minutie les bassins de recrutement qui, d’abord confinés à l’Italie du Nord, s’étendent à travers le temps vers le sud du pays. La main-d’œuvre est essentiellement jeune, féminine et célibataire. Ces migrants jouent alors le rôle d’amortisseur conjoncturel souhaité par les autorités helvétiques. Lors du ralentis-sement économique de 1958, ils sont alors renvoyés dans leur pays d’origine au grand dam de l’entreprise Tissot qui apprécie leur aptitude de travail.

Dès 1960, la société Tissot recrute du personnel frontalier qualifié en horlogerie. Pour l’employeur loclois, cette main-d’œuvre ne nécessite pas la création de logements contrairement au personnel tessinois, valaisan ou encore italien. De plus, les frontaliers sortent dès 1966 des effectifs soumis au contingentement étatique. Cette particularité permet alors à l’entreprise d’engager ce personnel sans demander d’autorisation spéciale aux autorités administratives helvétiques.

Pour cette deuxième partie liée à la pratique des entreprises horlogères, F. Garufo admet qu’il aurait fallu multiplier les cas d’étude. Il aurait en effet été intéressant d’étudier les bassins de recrutement privilégiés par une entreprise installée hors de la zone transfrontalière (10 km de part et d’autre) durant les années 1960 tandis que la maison Tissot engage massivement du personnel transfrontalier.

Dans la troisième et dernière partie, F. Garufo donne la parole aux acteurs (migrantes italiennes, frontaliers et cadres suisses). En adoptant les méthodes issues de l’histoire orale, l’auteur éclaire les deux précédentes parties par le ressenti et le vécu des ouvrier-ère-s au quotidien. Il souligne ainsi la singularité et les similitudes des expériences individuelles.

Il retrace le parcours des migrants depuis leur lieu d’origine en Italie (Roncola) jusqu’à leur lieu de travail en Suisse. Leur récit permet de dresser une typologique de la migration: le clivage de genre (homme/femme), les canaux de recrutement, les allers-retours au pays, les motivations individuelles, l’influence des réseaux ou encore le traumatisme de la visite médicale à la frontière. F. Garufo met également en évidence la mobilité des migrants en Suisse. Ces derniers changent d’employeurs, de régions, parfois de métiers. Ensuite, F. Garufo s’interroge sur le flux des transfrontalier-ère-s déjà actifs dans le secteur de l’horlogerie française, à leur mobilité verticale, à leur motivation, à leur précarité lors de la crise horlogère qui éclate dès 1974. Il évoque également les discussions menées entre les autorités françaises et helvétiques au sujet des frontalier-ère-s (assurance maladie, sécurité sociale, participation financière à l’aménagement des infrastructures routières, etc.).

Dans son ouvrage, F. Garufo embrasse dans un même regard les flux migratoires internationaux, nationaux et frontaliers. Par son analyse fine et tripartite, il montre que les différents acteurs de la branche horlogère appréhendent une même situation de manière souvent différente. Les chronologies des «régulateurs», des entreprises et des migrants se superposent, s’éloignent ou encore se rapprochent au fil des événements. Par cette étude, F. Garufo aborde l’histoire économique et sociale d’une manière originale et encore relativement méconnue. Il a également le mérite de donner la parole aux individus et ainsi colorer les faits historiques de leurs souvenirs, leurs perceptions et leurs vécus.

Hélène Pasquier, Neuchâtel, SZG/RSH/RSS, 68/2, 2018, pp. 411–413

Dans la Revue européenne des migrations internationales

« Qui pourrait imaginer, en regardant une montre suisse, que l’on peut y voir tout un pan de l’histoire des migrations? » se demande Nancy Green dans la préface de L’emploi du temps. En effet, cet ouvrage nous montre la manière dont une industrie comme l’horlogerie, gérée en Suisse, devient une industrie fabriquée (entre autres) par des travailleurs migrants. Dans cette version remaniée de sa thèse doctorale, l’auteur nous offre une analyse historique des politiques migratoires étatiques et sectorielles, une description de la vie dans les entreprises horlogères et la parole de ces personnes émigrées en Suisse.

Alba Otero García, Revue européenne des migrations internationales, vol. 32, n° 2, 2016, p. 180