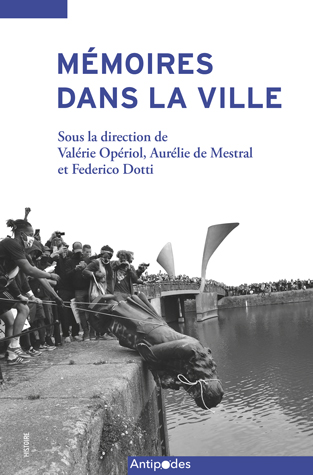

Mémoires dans la ville

Question sensible et enjeu de transmission

de Mestral, Aurélie, Dotti, Federico, Opériol, Valérie,

ISBN:978-2-88901-266-4, 216 pages, 2024, 22€

Quel est la place des marqueurs mémoriels (statues, noms de rue, etc.) dans l’espace public? Comment aborder la question de la mémoire dans une perspective antiraciste, décoloniale ou féministe dans les écoles? Ce livre donne des pistes et revient sur des expériences menées en classe par des enseignant·e·s.

Description

Les statues, bustes ou noms des rues font aujourd’hui l’objet de contestations, de revendications et de gestes militants. La place des marqueurs mémoriels dans l’espace public est interrogée, dans une perspective antiraciste, décoloniale ou féministe. Ce questionnement est l’expression d’une évolution sociétale, orientée vers une forme de reconnaissance des mémoires blessées et invisibles en accord avec une vision et des valeurs actuelles. Prend alors forme une réflexion sur le devenir des monuments et des odonymes.

Cet ouvrage examine comment ces débats médiatiques et politiques s’invitent à l’école. Des expériences sont menées en classe pour inscrire cette actualité dans l’histoire de l’esclavage, de la colonisation, des rapports de genre, du mouvement ouvrier. Il s’agit de faire connaître les faits historiques, mais aussi de se pencher sur la construction de ces mémoires. Les élèves sont ainsi conduit·e·s à débattre, à développer leur agentivité et à se former à une citoyenneté éclairée ou engagée.

Cette recherche trouve son origine dans un projet collectif élaboré au sein de l’Équipe de didactique de l’histoire et de la citoyenneté (ÉDHICE) de l’Université de Genève, à laquelle appartiennent l’ensemble des auteurs et autrices du livre. Son thème a été développé dans le cadre d’un séminaire de recherche destiné aux enseignant·e·s d’histoire du secondaire en formation.

Presse

Chronique parue dans la revue Urbanisme

Cet ouvrage collectif propose d’approfondir un thème très présent dans l’actualité depuis quelques années : le rapport des villes, notamment par leurs noms de rue, leurs monuments et leurs statues, à l’histoire et à la mémoire, en particulier lorsque celles-ci sont liées à un passé pouvant être ressenti comme douloureux et conflictuel (spécifiquement sur le plan colonial et des identités de genre). Expression d’une évolution sociétale, orientée vers une forme de reconnaissance (qui a, entre autres, été relayée aux États-Unis par le mouvement Black Lives Matter), les pouvoirs publics occidentaux (comme les municipalités), qui ont pu être déstabilisés par la revendication de ces mémoires blessées, doivent aujourd’hui lancer une vaste réflexion sur le devenir des monuments et des odonymes (c’est-à-dire les noms des rues, places et espaces publics).

L’originalité de ce livre est d’être issu d’un projet collectif élaboré au sein de l’Équipe de didactique de l’histoire et de la citoyenneté (Édhice) de l’université de Genève, destiné particulièrement aux enseignants du secondaire. Il s’agit donc à la fois d’un travail de recherche et d’une volonté de l’ancrer dans l’action quotidienne, pour répondre à des questions sensibles de la cité (au sens plein du terme), qui s’invitent spécialement à l’école (en lien avec l’enseignement de l’esclavage, de la colonisation, des rapports de genre et de l’histoire des inégalités sociales et du mouvement ouvrier). Issu d’un collectif d’auteurs engagés, cet ouvrage n’est cependant pas un travail militant au sens étroit du terme, mais davantage une volonté de faire connaître au plus grand nombre des faits historiques et d’éclairer les pouvoirs publics sur la construction des mémoires et leurs répercussions dans l’espace urbain.

En Suisse, comme en France, en Europe comme au-delà, cette œuvre collective est donc d’utilité publique. Bien qu’il s’agisse d’un objet controversé (notamment sur le plan historiographique, s’agissant en particulier de la cancel culture), la question des traces mémorielles peut, en effet, être interprétée comme un objet d’apprentissage pour dépasser les conflits et mieux comprendre notre histoire. Et les différentes contributions offertes par les autrices et auteurs le démontrent pleinement, avec des exemples variés.

D.A., Urbanisme, N°441, janvier-février 2025.

Penser l’histoire à l’école

En 2015, la campagne Rhodes must fall obtient le déboulonnage de la statue de Cecil Rhodes – figure de l’impérialisme britannique – à l’Université du Cap en Afrique du Sud. En 2020, catalysée par le meurtre de George Floyd, une vague de contestations se répand sur plusieurs continents et questionne des monuments ayant un lien avec le colonialisme et l’esclavagisme. Parallèlement, des initiatives féministes s’efforcent de rendre aux femmes leur place dans les villes. Statues, bustes et noms des rues font aujourd’hui l’objet de contestations, de revendications et d’actions militantes. Ce questionnement traduit une évolution sociétale orientée vers une forme de reconnaissance des mémoires blessées et invisibles en accord avec les valeurs actuelles. Tout cela se retrouve dans cet ouvrage issu d’un projet collectif mené au sein de l’Équipe de didactique de l’histoire et de la citoyenneté (Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation) et qui examine la manière dont ces débats s’invitent à l’école. Les chapitres rendent compte des expériences menées en classe et analysent les réactions des élèves. Les thématiques embrassées reflètent une certaine vision de l’histoire enseignée à l’école: une discipline de sciences sociales qui traite de controverses, de questions sensibles et qui cherche à faire acquérir les moyens d’exercer une pensée historienne, afin que les élèves soient à même de réfléchir aux enjeux mémoriels, aux différents rapports de domination ainsi qu’aux mécanismes d’inclusion et d’exclusion sociales.

Chronique publiée dans Campus, N°159, décembre 2024.